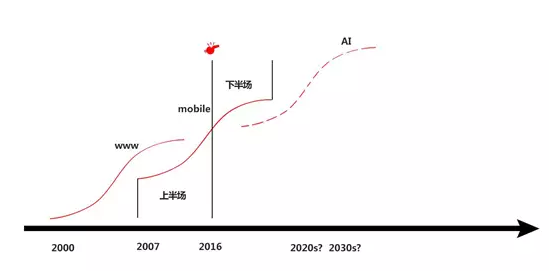

拐点的到来

一个月前,随着张小龙的一声哨响,移动互联网进入了下半场。

如图,吹哨的时间是2016年的9月21日。这一天,张小龙在朋友圈宣布了微信小程序。做小程序这件事,腾讯已经憋了很久,为什么是9月21号才宣布啊?既不是2015年,也没有等到2017年,那为什么选择的是2016年的这个时间节点呢?如果再告诉你另外一个消息,就有点意思了:那就是在同一天,百度出售旗下91无线的 iOS 业务,这个曾经花了天价19亿美金的业务,卖给智度股份(000676)下属全资子公司福建智度。这互联网圈内一高调一低调两个事件,宣告的是App分发时代的结束,移动互联网进入下半场的较量。

他们不约而同的选择了今年9月21日,分别做出了自己的选择:一个是高调的求变,另一个是低调的剥离,但都是对现有模式的看衰。

站在成本的视角,逻辑链条是这样的:人口红利的消失,导致渠道获客成本增高;渠道获客成本增高,必然转移给下游的App,导致App运营成本增高;APP运营成本高,转移给VC的同时,也对APP的模式进行分化;刚要转移到VC资本头上的时候,资本方宣布资本寒潮来了,烧钱和输血终止,然后就是尸横遍野,一片哀嚎。

具体说,受人口红利的消减,小米、应用宝、91助手、360作为渠道他们的获客成本也大幅攀升,作为稀缺资源的渠道,他们将成本转嫁给下游的APP移动互联网公司,包括像新浪微博这样的编外媒体也顺势抬升自己的流量价格,导致APP整体获客成本高企不下,渠道成本的抬高就像推倒第一张多米诺骨牌,引发后续一连串的市场反应,这一成本的抬升就像抬起水面的堰塞湖,淹死了个子矮的APP,同时也将成本传递给了VC,后续的VC一看形势不妙,高呼资本寒潮,纷纷停止供血,导致又一批APP死掉。于是APP的模式出现分化。

接上面对App模式分化的逻辑推导,高额的获客成本导致,只有真正好模式的APP才能运营下去;而事实是,一开始大家就抢的是最大的市场最好的模式,而后续可以选择的市场空间越来越小,一边是成本的升高,一边是可选做市场空间变小,就像两把刀子合成一把剪刀,最终将移动互联网的创新希望给绞死了。

上半场结束。

所谓后续APP可选择的市场空间变小指的是:好比一个大罐子,我们要塞满他,成功的策略是,先塞大个的,比如西瓜,然后是苹果橘子,然后才是核桃,最后才是绿豆小米。在现有模式下,越到后来,空间越小,无论是市场空间、适用人群、适用频次都在急剧下降,也就是所谓的互联网元素占比在急剧萎缩。而与此同时,获客成本却在逐月上升,用户的使用习惯开始固化,注意力已经被锁定,来自市场的获客成本却在急剧上升。此消而彼长,这个平台上的创新空间和创业机会就没有了。

上半场的逻辑

马后炮的小结一下移动互联网上半场的几个逻辑:模式验证、三波浪潮、时间窗口。

1模式验证

所谓模式验证,就是从三个维度独立验证。

第一个是市场规模,就是通常投资人嘴里的赛道长短,滚雪球要找长赛道,才能滚的大。南宁网站建设

第二个是规模效应,规模越大,利润率越高,所谓越有规模越挣钱,这是一条铁律。如果一个业务模式在小规模下盈利,但规模大了反而不盈利,这样的模式肯定是成长不起来的。

第三个,也是最有意思的,就是赌非线性增长。就是增长到一定程度之后,整个系统出现相变,开发出更大的市场需求,业务增长更快了,整个商业模式和公司生态呈现出一个新物种。好的公司,都是经历了几次相变,整个公司一直在不断的演化,有的是一开始是个工具,随着业务的增长,变成了社区,随着业务的运营,变成了平台,最后走向生态。

除了上述的三个维度之外,还有就是时间窗口的问题,“为什么是现在?”以及“如果是现在?”阳光下没有新鲜事,各种模式、设想都曾经存在过,没有绝对意义上的创新,关键要回答和验证一个问题,“为什么是现在?”接下来的问题是“如果是现在又该怎么办?”你有技术门槛,商业模式门槛,这些能帮你建立和维持优势吗?显然不行。那该怎么办?这就是上半场验证出来的执行力——饱和性攻击。关于饱和性攻击,在本文有专门的文字描述。

2三波浪潮

三波浪潮图(本图来源互联网)

所谓三波浪潮,指的是移动互联网平台建立之后,有三波商业浪潮依次展开、依序而来。这三波商业不仅有迹可寻,有其固然的规律,而且还可以指导未来对商业机会的捕捉。比如,在PC的互联网时代,第一波就是门户,然后最有利的位置就是搜索的机会,然后才是社交。

那么进入到移动互联网时代之后,三波浪潮分别是工具、娱乐、本地商务。这点早在2011年的时候就被人预言了——创新工场的汪华。他比较早的看清了移动互联网的几个大机遇,并且梳理出从基础工具、娱乐和本地商务这三个大阶段来进行投资布局。

这是新技术与市场需求媾和的产物,绝大部分新技术都没有能够得到推广的原因是因为没有需求。而任何一个新技术之所以能够遍地开花,一定是跟需求的结合。移动互联网平台之上的三波浪潮看似偶然,实则有其必然的规律。下一波AR平台中,是否依然暗合工具,娱乐,商务这三波浪潮,逐步渗透市场,我们拭目以待。

3时间窗口

这个逻辑本质上讲的是执行力。在信息爆炸的时代,趋势或机会一旦暴露,就会有无数强手像苍蝇一样蜂拥而至,留个大家的时间窗口越来越短。

技术上的能力、商业上的能力,融资上的能力,都是很多公司引以为傲的能力,但都不足以构成门槛。那么什么是必杀技呢?跑得快,对但不确切。以小米和滴滴为例,两句话:一是“暗度陈仓”,就是一开始尽量让你看不懂;二是“饱和性攻击”,就是一旦你看明白了,发现来不及。

所谓饱和性攻击,是原苏联海军总司令戈尔什科夫元帅,在美苏争霸时期,研究使用反舰导弹打击美国海军航母战斗群时制订的一种战术——即利用水面舰艇、潜艇和作战飞机等携载反舰导弹,采用大密度、连续攻击的突防方式,同时在短时间内,从空中、水面和水下不同方向,不同层次向同一个目标发射超出其抗打击能力的导弹,使敌航母编队的海上防空系统的反导弹抗击能力在短时间内处于无法应付的饱和状态,以达到提高反舰导弹突防概率和摧毁目标的目的。(来自百度百科)

简单说,以十倍以上的优势兵力做时间段的歼灭战,快速清理战场。在正确的道路上,时间才是创业者的敌人,而非对手。想想滴滴的策略:补贴大战,用未来的10倍的钱来打现在的战役,时空变形,毕其功于一役,海陆空投入全线力量,拖死了对手,跑赢了时间,活到下一个时间窗口。

下半场的逻辑

跟上半场的疯狂投资、拼模式、拼速度不同,下半场进入到一个新逻辑:拼增长,拼防守,拼储备。

1增长黑客

如果用公司的核心角色来区分移动互联网上半场和下半场的话:在上半场,公司是以产品经理为核心的协作系统,产品经理在公司起到一个核心的作用,想想张小龙,就知道产品经理在公司的影响力和作用,他们是整个团队的核心人物,业务的发动机,整个组织是以产品经理为核心构建起来的。

在下半场,是以增长黑客为核心的协作系统。稍微解释一下什么叫增长黑客,这是硅谷出的一个新角色,字面理解是这样的:黑客,是中心词,指的是人,而增长,是修饰词,合起来的意思就是一个负责公司业务增长的人。具体而言,增长黑客,就是为了实现产品增长目标而以数据驱动营销、以市场指导产品,通过技术手段将目标落地的人。

下半场是增长黑客的舞台,他们将带领公司将当初产品经理吹过的牛给实现了。

2军火商

工欲善其事必先利其器。说到增长黑客,就得说给他提供趁手兵器的军火商,也就是在下半场为业务增长提供支撑的各种工具和数据源。那么增长黑客要的武器和弹药具体是什么样呢?我们以量江湖为例简要说几点:

首先,他要的是真增长,真实用户的增长。市面上的刷量渠道的造假用户的能力已经远远超过我们的想象力,而量江湖不仅通过UBP(用户行为模式)的识别方式快速甄别真假流量,为渠道质量做评估,还可以对用户的价值,包括付费意愿、影响力、兴趣匹配度进行评估打分,从一开始就知道用户的质量和渠道的质量。不仅实现真用户的增长,而且找到更有效的渠道,实现更低成本的真增长,这点在获客成本高居不下的时代特别有意义。

其次,精细化运营的前提是对用户进行深度画像,不仅仅了解在站内APP内的行为,还要了解用户在全网的画像,消费分布,然后投其所好,做所谓的精细化运营。精细化运营的核心在于对用户理解程度,未来没有深度了解用户的运营是耍流氓。

同一款APP的Push,给育儿中的妈妈看的内容,能和给喜欢游戏的大学生一样吗?同样是大学生,一个是喜欢学习,不断进取,尝试认知升级,寻找实习机会的学霸,跟另外一个沉溺游戏、懒癌上身的学生,看的内容能一样吗?无论是内容运营,用户运营,还是商业运营,其核心思想在于,见人下菜,投其所好,就其所好。

包括反作弊系统、用户画像系统、推荐算法系统、媒介评价系统、运营优化系统等都是军火商在武器层面的贡献。

弹药与后勤系统,指的是数据源的整合。在智能时代,机器吃的不是电而是数据。过去互联网企业很在乎内部资源和内部数据源的整合工作。在这里值得一提的是对外部数据源的整合,同样以量江湖为例,本身是以5亿鲜活用户的全网用户行为数据为基础,构建了用户的社交图谱、消费图谱和兴趣图谱,5400个标签将用户画像的分辨率上了一个大台阶,为增长黑客提供精细化运营和决策依据。

利用外边系统和外边数据整合将是互联网公司运营精细化提升的一个关键。

3储备与蓄势

在自然语言处理、图像识别、机器学习、VR/AR、大数据等各个领域,从BAT到新兴互联网公司,到传统行业,再到初创公司,各种人工智能的报道如雨后春笋一般,都在储备着下一场的较量,所有的布局、泡沫、妄念,随着太阳升起、阳光追逐地平线的那一米又一米的普照,而被揭晓。